您現(xiàn)在的位置: 百濟新特藥房網(wǎng)首頁 >> 肝病科 >> 丙肝 >> 丙肝常規(guī)用藥

丙型肝炎抗病毒治療的過去、現(xiàn)在與未來

- 來源: 中國醫(yī)學(xué)論壇報 作者:百濟動態(tài) 瀏覽: 發(fā)布時間:2008/10/27 19:23:00

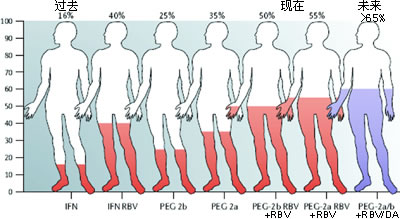

在上世紀(jì)80年代,丙型肝炎尚被稱作輸血后非甲非乙型肝炎時,學(xué)者們已經(jīng)開始嘗試用干擾素治療。從最初的普通干擾素,到目前推薦使用的聚乙二醇干擾素α聯(lián)合利巴韋林,再到未來可能進入臨床的一些直接抗病毒藥物,抗丙肝病毒(HCV)的治療在不斷發(fā)展,追求的目的始終為使患者獲得更高的持續(xù)病毒學(xué)應(yīng)答(SVR)率。

過去:單藥治療的時代

1986年,美國Hoofnagle教授應(yīng)用基因工程干擾素治療慢性非甲非乙型肝炎,試驗結(jié)果并不理想,但這是干擾素治療丙型肝炎的重要里程碑,奠定了之后干擾素治療丙型肝炎的基礎(chǔ)。

1989年,2篇關(guān)于基因工程干擾素治療慢性丙型肝炎的大規(guī)模多中心隨機對照臨床研究在《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》上發(fā)表,均提示干擾素可有效治療慢性丙型肝炎,且呈劑量依賴性。

1993年,有學(xué)者比較了干擾素治療丙型肝炎不同療程的效果,研究結(jié)果提示,相對長療程(48周)的治療效果優(yōu)于既往24周的治療,同時指出丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)的變化與血清中病毒的清除相關(guān),但抗HCV抗體在治療前后無變化,不能作為療效的考核指標(biāo)。

核苷類藥物利巴韋林具有廣譜抗病毒作用,有研究提示其對DNA和RNA病毒均具有抑制作用,因此研究者開始嘗試用利巴韋林治療慢性丙型肝炎。1991年,Reichard等首次報告了利巴韋林治療慢性丙型肝炎的結(jié)果。1992年,Bisceglie應(yīng)用利巴韋林治療慢性丙型肝炎患者的研究顯示,治療后所有患者的ALT均呈不同程度下降,但停藥后出現(xiàn)ALT反彈;治療中HCV RNA也有不同程度下降,但無一例病毒清除。

現(xiàn)在:聯(lián)合治療仍在繼續(xù)

當(dāng)單獨應(yīng)用干擾素或利巴韋林治療而發(fā)現(xiàn)效果不佳時,研究者開始嘗試聯(lián)合治療。

1994年,Brillanti等首次報告了干擾素和利巴韋林聯(lián)合治療丙型肝炎的研究結(jié)果。試驗顯示,在治療期間,患者的ALT均明顯下降,但停藥后只有聯(lián)合治療組患者的ALT仍然維持低水平。結(jié)果還提示,聯(lián)合治療組的HCV RNA轉(zhuǎn)陰率高于單用干擾素治療,隨訪9個月,聯(lián)合治療組僅1例HCV RNA反彈為陽性,而單用干擾素組全部復(fù)發(fā)。這一研究結(jié)果提示了干擾素和利巴韋林的聯(lián)合治療可縮短療程、提高SVR率。

在2000年和2001年,Zeuzem、Heathcote和Lindsay等多位學(xué)者比較了聚乙二醇干擾素和普通干擾素治療丙型肝炎的療效。結(jié)果提示,普通干擾素停藥后的SVR率為9%~24%,聚乙二醇干擾素為20%~45%,療效提高一倍,但與既往普通干擾素聯(lián)合利巴韋林的療效差別不大。

在2001年和2002年,Manns和Fried分別發(fā)表了聚乙二醇干擾素聯(lián)合利巴韋林治療丙型肝炎的臨床試驗結(jié)果,SVR率達到了49%~61%,較普通干擾素聯(lián)合利巴韋林的療效顯著改善。至此,聚乙二醇干擾素聯(lián)合利巴韋林的治療方案成為丙型肝炎的標(biāo)準(zhǔn)治療方案,也是療效最好的方案,被寫進了歐洲、美國和中國的丙型肝炎治療指南中,沿用至今。

未來:多種藥物有待驗證

聚合酶抑制劑

隨著抗人類免疫缺陷病毒(HIV)藥物的發(fā)展,借鑒其作用機制,第一個直接抗HCV藥物為核苷類似物,其可抑制NS5B蛋白聚合酶,而這種酶是對于病毒復(fù)制至關(guān)重要。利巴韋林雖為核苷類似物,但其抑制作用較弱,一般與干擾素聯(lián)合使用時起到協(xié)同作用。

新的核苷類似物正在發(fā)展,其中valopicitabine(NM283)引人矚目。在2007年歐洲肝臟研究學(xué)會(EASL)年會上,有學(xué)者報告了valopicitabine與聚乙二醇干擾素聯(lián)合應(yīng)用的Ⅱ期臨床試驗初步結(jié)果,提示valopicitabine聯(lián)合聚乙二醇干擾素治療可保持HCV RNA持續(xù)抑制,且耐受良好。這表明,valopicitabine有可能成為將來聯(lián)合方案的一種藥物。

另一個正在走向臨床的聚合酶抑制劑為R1626。有研究表明R1626在和聚乙二醇干擾素α-2a聯(lián)合用藥方案中,表現(xiàn)出了較強的病毒清除能力,且未出現(xiàn)R1626體內(nèi)病毒變異耐藥株。

蛋白酶抑制劑

HCV的NS3-4A絲氨酸蛋白酶作為一個抗HCV的藥物靶點,已被長期關(guān)注。然而,針對其活動結(jié)合位點很難設(shè)計一種小分子抑制劑。BILN 2061是第一個進入臨床試驗的藥物,卻因動物實驗中的心臟毒性而被告停止。目前進入臨床試驗觀察的兩種蛋白酶抑制劑為telaprevir (VX-950)和boceprevir(SCH-503034)。

在初期臨床試驗中,telaprevir顯示出較高的抗病毒潛力。在2008年EASL年會上報告的一項研究中,比較了聚乙二醇干擾素α-2a聯(lián)合利巴韋林加或不加telaprevir治療基因1型HCV感染初治患者的療效。結(jié)果顯示,12周telaprevir聯(lián)合24或48周聚乙二醇干擾素α-2a+利巴韋林組的SVR率顯著高于48周聚乙二醇干擾素α-2a+利巴韋林組(61%和67%對41%),且復(fù)發(fā)率低,但telaprevir組患者的皮疹、腹瀉、瘙癢和貧血發(fā)生率高。目前,該藥正在準(zhǔn)備開展Ⅲ期臨床研究。2008年EASL年會上另一份報告顯示,Boceprevir能顯著降低干擾素治療無應(yīng)答基因Ⅰ型丙肝患者的HCV RNA載量。

免疫調(diào)節(jié)劑

在未來,新的抗HCV治療藥物包括新型免疫調(diào)節(jié)劑,這是大部分專家均認(rèn)同的理論。新的干擾素制劑,例如白蛋白干擾素等,都在試著降低給藥頻率。

新的發(fā)展方向還包括Toll樣受體(TLR)拮抗劑,這是一組特別刺激內(nèi)在免疫系統(tǒng)的小分子物質(zhì)。在臨床試驗中,TLR拮抗劑包括CPG10101、TLR9拮抗劑、ANA-975和TLR7拮抗劑,分別進入Ⅰ期或Ⅱ期臨床試驗。令人擔(dān)心的是,由于其較強的免疫刺激作用可導(dǎo)致不良反應(yīng)。

過去:單藥治療的時代

1986年,美國Hoofnagle教授應(yīng)用基因工程干擾素治療慢性非甲非乙型肝炎,試驗結(jié)果并不理想,但這是干擾素治療丙型肝炎的重要里程碑,奠定了之后干擾素治療丙型肝炎的基礎(chǔ)。

1989年,2篇關(guān)于基因工程干擾素治療慢性丙型肝炎的大規(guī)模多中心隨機對照臨床研究在《新英格蘭醫(yī)學(xué)雜志》上發(fā)表,均提示干擾素可有效治療慢性丙型肝炎,且呈劑量依賴性。

1993年,有學(xué)者比較了干擾素治療丙型肝炎不同療程的效果,研究結(jié)果提示,相對長療程(48周)的治療效果優(yōu)于既往24周的治療,同時指出丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)的變化與血清中病毒的清除相關(guān),但抗HCV抗體在治療前后無變化,不能作為療效的考核指標(biāo)。

核苷類藥物利巴韋林具有廣譜抗病毒作用,有研究提示其對DNA和RNA病毒均具有抑制作用,因此研究者開始嘗試用利巴韋林治療慢性丙型肝炎。1991年,Reichard等首次報告了利巴韋林治療慢性丙型肝炎的結(jié)果。1992年,Bisceglie應(yīng)用利巴韋林治療慢性丙型肝炎患者的研究顯示,治療后所有患者的ALT均呈不同程度下降,但停藥后出現(xiàn)ALT反彈;治療中HCV RNA也有不同程度下降,但無一例病毒清除。

現(xiàn)在:聯(lián)合治療仍在繼續(xù)

當(dāng)單獨應(yīng)用干擾素或利巴韋林治療而發(fā)現(xiàn)效果不佳時,研究者開始嘗試聯(lián)合治療。

1994年,Brillanti等首次報告了干擾素和利巴韋林聯(lián)合治療丙型肝炎的研究結(jié)果。試驗顯示,在治療期間,患者的ALT均明顯下降,但停藥后只有聯(lián)合治療組患者的ALT仍然維持低水平。結(jié)果還提示,聯(lián)合治療組的HCV RNA轉(zhuǎn)陰率高于單用干擾素治療,隨訪9個月,聯(lián)合治療組僅1例HCV RNA反彈為陽性,而單用干擾素組全部復(fù)發(fā)。這一研究結(jié)果提示了干擾素和利巴韋林的聯(lián)合治療可縮短療程、提高SVR率。

在2000年和2001年,Zeuzem、Heathcote和Lindsay等多位學(xué)者比較了聚乙二醇干擾素和普通干擾素治療丙型肝炎的療效。結(jié)果提示,普通干擾素停藥后的SVR率為9%~24%,聚乙二醇干擾素為20%~45%,療效提高一倍,但與既往普通干擾素聯(lián)合利巴韋林的療效差別不大。

在2001年和2002年,Manns和Fried分別發(fā)表了聚乙二醇干擾素聯(lián)合利巴韋林治療丙型肝炎的臨床試驗結(jié)果,SVR率達到了49%~61%,較普通干擾素聯(lián)合利巴韋林的療效顯著改善。至此,聚乙二醇干擾素聯(lián)合利巴韋林的治療方案成為丙型肝炎的標(biāo)準(zhǔn)治療方案,也是療效最好的方案,被寫進了歐洲、美國和中國的丙型肝炎治療指南中,沿用至今。

未來:多種藥物有待驗證

聚合酶抑制劑

隨著抗人類免疫缺陷病毒(HIV)藥物的發(fā)展,借鑒其作用機制,第一個直接抗HCV藥物為核苷類似物,其可抑制NS5B蛋白聚合酶,而這種酶是對于病毒復(fù)制至關(guān)重要。利巴韋林雖為核苷類似物,但其抑制作用較弱,一般與干擾素聯(lián)合使用時起到協(xié)同作用。

新的核苷類似物正在發(fā)展,其中valopicitabine(NM283)引人矚目。在2007年歐洲肝臟研究學(xué)會(EASL)年會上,有學(xué)者報告了valopicitabine與聚乙二醇干擾素聯(lián)合應(yīng)用的Ⅱ期臨床試驗初步結(jié)果,提示valopicitabine聯(lián)合聚乙二醇干擾素治療可保持HCV RNA持續(xù)抑制,且耐受良好。這表明,valopicitabine有可能成為將來聯(lián)合方案的一種藥物。

另一個正在走向臨床的聚合酶抑制劑為R1626。有研究表明R1626在和聚乙二醇干擾素α-2a聯(lián)合用藥方案中,表現(xiàn)出了較強的病毒清除能力,且未出現(xiàn)R1626體內(nèi)病毒變異耐藥株。

蛋白酶抑制劑

HCV的NS3-4A絲氨酸蛋白酶作為一個抗HCV的藥物靶點,已被長期關(guān)注。然而,針對其活動結(jié)合位點很難設(shè)計一種小分子抑制劑。BILN 2061是第一個進入臨床試驗的藥物,卻因動物實驗中的心臟毒性而被告停止。目前進入臨床試驗觀察的兩種蛋白酶抑制劑為telaprevir (VX-950)和boceprevir(SCH-503034)。

在初期臨床試驗中,telaprevir顯示出較高的抗病毒潛力。在2008年EASL年會上報告的一項研究中,比較了聚乙二醇干擾素α-2a聯(lián)合利巴韋林加或不加telaprevir治療基因1型HCV感染初治患者的療效。結(jié)果顯示,12周telaprevir聯(lián)合24或48周聚乙二醇干擾素α-2a+利巴韋林組的SVR率顯著高于48周聚乙二醇干擾素α-2a+利巴韋林組(61%和67%對41%),且復(fù)發(fā)率低,但telaprevir組患者的皮疹、腹瀉、瘙癢和貧血發(fā)生率高。目前,該藥正在準(zhǔn)備開展Ⅲ期臨床研究。2008年EASL年會上另一份報告顯示,Boceprevir能顯著降低干擾素治療無應(yīng)答基因Ⅰ型丙肝患者的HCV RNA載量。

免疫調(diào)節(jié)劑

在未來,新的抗HCV治療藥物包括新型免疫調(diào)節(jié)劑,這是大部分專家均認(rèn)同的理論。新的干擾素制劑,例如白蛋白干擾素等,都在試著降低給藥頻率。

新的發(fā)展方向還包括Toll樣受體(TLR)拮抗劑,這是一組特別刺激內(nèi)在免疫系統(tǒng)的小分子物質(zhì)。在臨床試驗中,TLR拮抗劑包括CPG10101、TLR9拮抗劑、ANA-975和TLR7拮抗劑,分別進入Ⅰ期或Ⅱ期臨床試驗。令人擔(dān)心的是,由于其較強的免疫刺激作用可導(dǎo)致不良反應(yīng)。

DA:直接抗病毒治療 IFN:干擾素 RBV:利巴韋林 PEG IFNα:聚乙二醇干擾素α

圖1 抗HCV治療的持續(xù)病毒學(xué)應(yīng)答率在逐步提高

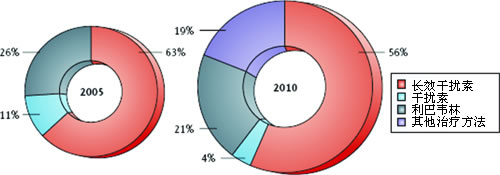

圖2 2005年及預(yù)測2010年抗HCV治療藥物分配

圖1、圖2均摘自Nat Rev Drug Discov 2006,5(9)∶715

TAG:丙型肝炎 干擾素 利巴韋林

相關(guān)藥品

網(wǎng)站資訊- 藥房介紹 |

連鎖門店分布 | 人才招聘 |

聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖

便民幫助- 常見問題 | 服務(wù)指南 | 藥學(xué)服務(wù) | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務(wù) | 尋醫(yī)問藥 | 藥師窗口

專科分類服務(wù)- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經(jīng)科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風(fēng)濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品服務(wù)- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經(jīng)科藥品 | 風(fēng)濕免疫科藥品

百濟藥房資質(zhì)- 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證

便民幫助- 常見問題 | 服務(wù)指南 | 藥學(xué)服務(wù) | 顧客意見 | 顧客投訴 | 專科服務(wù) | 尋醫(yī)問藥 | 藥師窗口

專科分類服務(wù)- 腫瘤科 | 肝病科 | 神經(jīng)科 | 精神科 | 皮膚性病科 | 眼 科 | 風(fēng)濕免疫科 | 心血管科 | 糖尿病科 | 其他科用藥

藥品服務(wù)- 腫瘤科藥品 | 精神科藥品 | 肝病科藥品 | 眼科藥品 |皮膚性病科藥品 | 神經(jīng)科藥品 | 風(fēng)濕免疫科藥品

百濟藥房資質(zhì)- 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證